现在喜欢猫猫狗狗的人越来越多,除了宠物的主人,还有兽医、动物驯养师等高危人群,和猫狗接触的频率非常高,狂犬病再次暴露的机会也更高。

那么如果以前被狗咬伤了,已经接种过狂犬疫苗,现在又一次被猫狗咬伤或抓伤了,应该怎么规范处理呢?

需要打完全程吗?接种程序和一般的暴露后接种有什么不同呢?

2019年最新的《狂犬病暴露预防处置专家共识》,参考了2018年更新的WHO狂犬病疫苗立场文件和国内外研究的最新证据。

专家共识建议,对既往进行过PrEP或者PEP处置的人,以及至少注射过2剂细胞培养狂犬病疫苗的人,暴露后均按照再次PEP处置进行处理。

-

伤口冲洗:用肥皂水(或其他弱碱性清洗剂)和一定压力的流动清水交替冲洗伤口约 15 min。

-

消毒处理:彻底冲洗后用含碘制剂或其他具有病毒灭活效力的皮肤黏膜消毒剂,消毒涂擦或消毒伤口内部。

-

清创缝合:对伤口进行探查后,根据伤口情况判断是否采取I期缝合。

专家共识里明确说明,完整接种狂犬疫苗后,建立的免疫记忆几乎可持续终身,即使暴露前或暴露后免疫是在几十年前进行的,同样可以快速激发免疫记忆反应。

-

如再次暴露发生在免疫接种过程中,则继续按照原有程序完成全程接种,不需加大剂量和剂次。

-

上次免疫程序最后1剂完成后3个月内再次暴露,无需加强免疫。

-

上次免疫程序最后1剂完成后3个月及以上再次暴露者,需第0、3天各接种1剂疫苗。

除了HIV感染者临床期或造血干细胞移植病例,以前按暴露前或暴露后程序完成了至少2剂狂犬病疫苗接种者,再次暴露均无需使用被动免疫制剂。这份专家共识在临床研究基础上,极大简化了暴露后接种的接种原则,即方便了接种医生对疫苗接种程序的判断,也减少了患者的来回奔波次数。但是,除了专家共识,还有说明书、药典、规范、指南等参考依据,而这些参考依据常常出现冲突,这样便将接种医生置入左右为难的境地:到底该听谁的?

苗管家整理了较权威的几个文件中对于再次PEP处置的规定。《预防接种工作规范2016版》中规定,二类疫苗的接种按照指南执行。1)对于曾经接受过疫苗全程接种者,如3个月内再次暴露,在符合以下4个条件时,可推迟加强免疫:

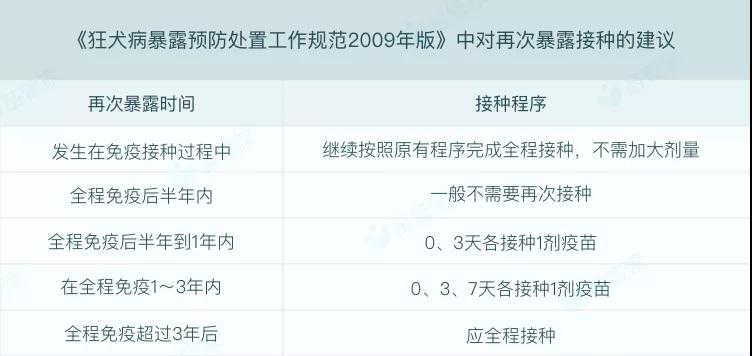

2)超过3个月以上再次暴露者,需第0天和第3天各接种1剂疫苗。 3)若使用了效力不确定的疫苗、之前未全程接种或暴露严重的III级暴露者,在再次暴露后则需全程进行疫苗接种。不过指南还提出,也可采用我国《狂犬病暴露预防处置工作规范(2009年版)》和现行《药典》中的建议。2.《狂犬病暴露预防处置工作规范》(2009年版)处置工作规范认为,一般情况下,全程接种狂犬病疫苗后,体内抗体水平可维持至少1年。

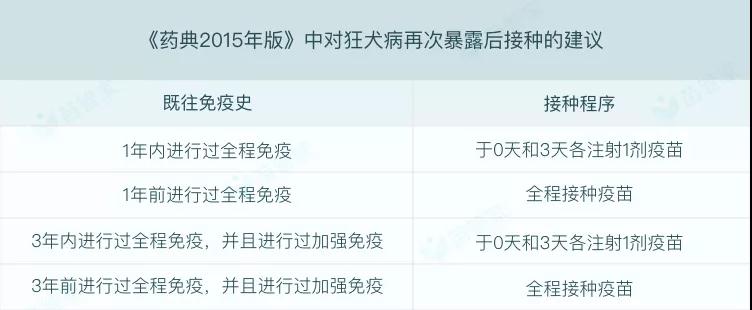

3.现行药典(2015年版)药典一般5年更新一次,最新的版本是2015年版的。

由此可见,即使是同一份文件,也给出了多达3个不同的处置建议。

这么多文件,个个规定都不同。到底应该依据哪一个来呢?

- 工作规范:是原卫生部制定的规范性文件,属于具有普遍约束力的准立法行为,重在行政管理的规范性。

- 药典:具有法定的强制性和技术的权威性,由国家药典委员会进行更新,每5年更新一次。

-

- 技术指南:是国家疾控中心给出的推荐建议,重在技术指导的科学性。

- 专家共识:是在指南未制定之前,行业内的部分专家达成的同一意见。往往是最新的研究成果和发现,不具有法律效力。

虽然新的技术指南、专家共识比旧的工作规范更加科学,但在法律效力上是低于工作规范的。因此,有不一致的地方,应该以工作规范为准。

而在2009年的《狂犬病暴露预防处置工作规范》中,明确指出:如药典或者产品说明书的内容发生变更,本规范的相关内容从其规定。因此,单就狂犬疫苗的接种而言,遵从《药典》,也就是遵从《工作规范》,应该以《药典》为准。按理来说,不同文件对于同一种疫苗的接种程序规定应该是一致的。但由于工作规范、药典等文件更新时间较长,导致指南、专家共识中许多具有可行性与科学性的实践操作无法得到法律支持,这也违背了医学发展进步的意义。这样的情况不仅出现在狂犬疫苗的接种中,也广泛出现在流感、乙肝、乙脑等疫苗中。接种医生们不得不为了规避风险,而扩大禁忌症,缩小接种人群范围,让一些原本可以接种的人群得不到疫苗的保护。苗管家也希望,相关部门和协会可以尽量统一各类参考依据,最大限度地保护接种医务人员,降低他们的执业风险。这样也是为了让更多人可以接种必要的疫苗。

来源:约苗管家 转载只为分享,如有侵权,联系删除